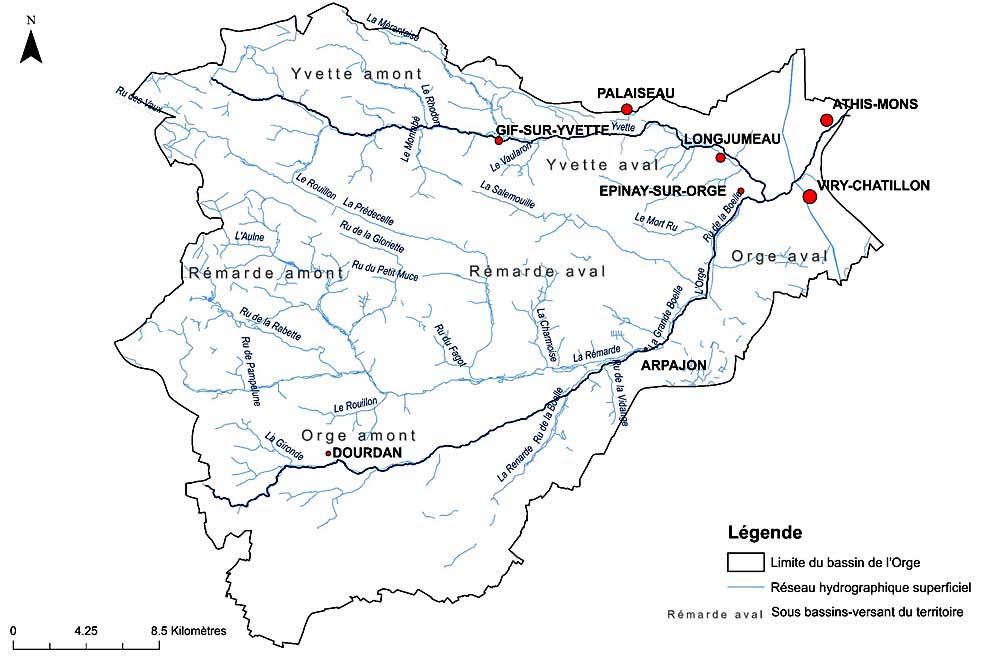

L’Assemblée Générale de la Commission locale de l’Eau du Bassin Orge-Yvette, s’est tenue le 10 octobre 2022; Elle a été consacré au diagnostic de l’état des eaux (eaux souterraines ou de surface, écoulement des eaux de pluie ou des eaux usées.

Cette révision intervient dans le contexte du dérèglement climatique qui modifie largement les données à partir desquelles l’édition précédente de ce schéma a été réalisée en 2013.

Vous trouverez ci-après le compte-rendu rédigé par Christian Piccolo qui représentait notre association à cette assemblée de lancement . Y figure le relevé des principaux points qui exigent une réorientation des pratiques en matière d’urbanisation et de protection de la ressource

Le travail se poursuivra sous forme de 4 groupes de travail. Notre association participera aux groupes ressource en eau et changement climatique, et qualité des eaux . Les premières réunions de ce 2 groupes se tiennent ce mardi 29 novembre 2022

Assemblée générale de la Commission locale de l’eau du 10 octobre 2022

Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) du bassin Orge-Yvette

Compte-rendu de C. Piccolo, représentant l’association Eau Publique Orge Essonne

Le point unique inscrit à l’ordre du jour était relatif à la révision du SAGE pour la période 2022 – 2027

La réunion a été principalement consacrée à la présentation du diagnostic (phase 1 de la révision) sur l’état des masses d’eau à l’échelle du bassin avec, pour chaque rubrique, une synthèse faisant ressortir les forces et les faiblesses du SAGE actuel.

Diagnostic

Ressources et climat

Les perspectives du GIEC en matière de températures projetées à l’échelle du bassin se traduiront par une augmentation de 4,5 degrés à horizon 2050.

Les impacts prévisibles sont : moins de pluies en été, plus importantes en hiver.

En conséquence, il est attendu une aggravation des risques sur les étiages (plus accentués) et des phénomènes météo exceptionnels plus réguliers.

Parmi les faiblesses, j’ai noté que le bassin est marqué par l’absence de programmes coordonnés d’économie d’eau et une hydrologie fortement influencée par l’occupation des sols.

Le Président du Syndicat de l’Orge a demandé l’ajout de la mention du site pollué à Sermaise (enterrement de fûts de produits polluants qui constituent une menace pour l’état de la nappe souterraine au Sud du cours de l’Orge). Cette demande ne semble pas faire l’unanimité au sein de la CLE selon le Président du Syndicat de l’Orge mais aucune opposition ne s’est exprimée à cette mention.

Etat physico-chimique des masses d’eau

Les perspectives d’atteindre un bon état des cours d’eau sont bonnes, dues aux efforts des Collectivités territoriales (CT) en matière d’assainissement sauf dans la vallée de Chevreuse.

La cause principale est l’absence de réseau collectif en plusieurs endroits sur le cours de l’Yvette et un mauvais fonctionnement d’une station d’épuration dont la reconstruction est envisagée.

Des dégradations des résultats sont constatées sur le phosphore en plusieurs endroits, notamment pour l’Orge à Sermaise.

Macropolluants

88% des points de traitement assurent celui du phosphore et de l’azote. Le rendement épuratoire est proche de 100%.

Sur l’Orge : 234 mises en conformité ont été réalisées sur les 1 130 enquêtes diligentées. Le taux de non-conformité est passé de 50 à 30 % sur la période du dernier SAGE (2017 – 2022). Pour l’Yvette, le rapport entre enquête et mise en conformité est de 10%. La situation est encore globalement insatisfaisante.

La part de l’assainissement non collectif (ANC), est faible (environ 8 000 habitants, 1%), mais il est concentré et génère une pollution directe du cours d’eau. Son impact est par conséquent relativement important.

Une participante a insisté la préoccupation à porter sur la maîtrise des eaux pluviales urbaines. L’objectif est de séparer les eaux pluviales des eaux usées en privilégiant l’infiltration des premières sur place.

Le Président du Syndicat de l’Orge a soulevé le besoin de prendre en compte les résidus de l’exploitation agricole qui n’a jusque-là pas été une préoccupation.

Nitrates et pesticides

Bon état pour les nitrates même si 2 stations souffrent d’un niveau médiocre. En revanche, il y a une dégradation des résultats sur les pesticides. Il est constaté une forte présence du glyphosate. Une baisse importante des achats permet d’être optimiste même si la situation est pour une bonne part le fait du renoncement des collectivités (41% des communes), soit un usage non agricole. Un participant a fait remarquer que la loi impose zéro phyto pour les collectivités publiques ce qui relativise le résultats s’agissant des communes.

Parmi les faiblesses, j’ai noté l’inertie des systèmes agricoles pour évoluer vers des pratiques plus soucieuses de la préservation de la qualité des eaux.

Un participant a appelé à ne pas occulter le fait que la loi Labbé, qui interdit l’usage des produits phytosanitaires s’applique également aux autres acteurs (entreprises, golf, centres équestres), avec des objectifs de résultats.

Selon l’AESN (Agence de l’Eau Seine-Normandie), il n’y a pratiquement plus de rejets industriels directs. En revanche, l’impact de l’artisanat est mal mesuré.

Protection des captages

9 aires d’alimentation de captage (AAC) se trouvent dans le périmètre du bassin versant dont 3 en Essonne :

Pas de difficultés. Les résultats obtenus sont largement dans la moyenne nationale.

Les aires d’alimentation ne connaissent pas de mise en œuvre des programmes de travaux ce qui constitue un point d’attention.

Le rendement des réseaux est considéré comme bon même si le renouvellement est une faiblesse.

Milieux aquatiques

Une forte altération de l’hydromorphologie est constatée puisque 45% des milieux du bassin sont dans un état jugé mauvais au regard des critères de la Directive européenne et ce malgré 12 km de cours d’eau traités.

Il a été mis en avant les difficultés pour intervenir dans la mesure où pour l’essentiel, il s’agit de cours d’eau non domaniaux (propriété privée).

Le morcellement des interventions empêche par ailleurs de constater une amélioration globale sur le classement. Il est relevé que les interventions doivent beaucoup aux effets d’opportunité.

Zones humides

40% des zones avérées (1/3 du total) sont dégradées. Les acquisitions des syndicats publics sur ces milieux se sont élevés à 542 ha sur près de 10 000 ha représentant la surface des milieux considérés comme zones humides et ceux qui pourraient l’être potentiellement.

Parmi les faiblesses, j’ai noté la faible prise en compte dans les documents d’urbanisme de la protection des zones humides, le risque de se concentrer sur les milieux exceptionnels (les moins nombreux) en négligeant les milieux ordinaires (les plus nombreux).

Risque d’inondation

La capacité de rétention a été portée à 4,7 millions de m3. Résultat jugé suffisant même s’il reste des opérations à réaliser.

Parmi les faiblesses, j’ai noté l’aggravation du risque liée aux aménagements et à l’urbanisation induisant une augmentation du ruissellement par artificialisation des sols, l’absence de prise en compte des affluents dans les études et de caractère prescriptif des règles de gestion.

Gouvernance

Parmi les faiblesses, j’ai noté le morcellement des acteurs sur le petit cycle de l’eau, la faible animation et les difficultés à montrer la plus-value du SAGE parmi les différents documents de programmation des évolutions du territoire couvert par le bassin.

Le diagnostic a été adopté à l’unanimité.

Organisation de la phase 2

Afin d’assurer une meilleure participation, l’équipe d’animation propose d’organiser des groupes thématiques. Il s’agira de 4 groupes de 30 personnes:

Un groupe sur les ressources, un sur la qualité, un sur les risques et la gestion, un sur l’hydromorphologie

Il est recherché une participation de chaque collège dans les 4 groupes thématiques.

Pour les associations, il est proposé 3 participants pour le groupe sur les ressources, 2 pour le groupe pour la qualité, 3 participants pour les risques et la gestion, 5 pour l’hydromorphologie. Il n’est pas nécessaire d’être membre de la CLE pour participer. A charge pour les associations membres de la CLE de se répartir la participation aux groupes thématiques.

Des ateliers pourront être créés en fonction des besoins.

Une réflexion sur « Lancement du nouveau Schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin versant Orge-Yvette : une marge et une exigence d’amélioration importante »